Gli Oscar non sono una cosa seria. L’intrattenimento che offrono nei mesi precedenti, grazie all’award season, e la sera stessa ha sicuramente il suo valore. Ma di certo non ha valore (o almeno non quanto spesso gli attribuiamo) la loro reale capacità di premiare l’arte.

Per cominciare quello degli Oscar è un mondo limitato. Dalla composizione dell’Academy fino alle caratteristiche che i film devono avere per entrare in gara, tutto è molto americocentrico e maschio. Tanto che qualsiasi nomination che vira da questa norma diventa immediatamente un caso in virtù del solo fatto di essere *virgolette* diversa *chiuse virgolette*. Senza parlare poi del fatto che spesso i vincitori sono tali perché hanno saputo mettere su la campagna promozionale più convincente o si sono presentati alle feste giuste. Che niente ha a che fare con il cinema, ma tutto con il marketing ed il PR.

Perciò quest’anno ho voluto fare qualcosa di diverso. Senza tediarci con vuote discussioni di pronostici (che quasi si potrebbero calcolare con precisione matematica), nemmeno dilungarci elenchi al vetriolo degli esclusi (anche se ce ne sarebbero da fare) e soprattutto perderci in polemiche (che come ogni anno puntualmente appestano l’aria rarefatta intorno alla statuetta). A questa edizione degli Oscar 2020 si celebra il cinema, vince il cinema e quindi vincono tutti.

Mi preparo perciò nelle prossime uscite di questa rubrica a fare un titanico sforzo in bilico tra la retorica più paraculo e la più complicata ginnastica mentale mentre, come la Oprha della stautetta, consegno Oscar a tutti. Ma chissà, forse così facendo riuscirò a convincere qualcuno di voi a dare un’occasione a queste pellicole non per quello che dovrebbero vincere (e dovrebbero secondo il giudizio di chi non si sa), ma per quello che vi possono offrire.

Introduzione inutilmente prolissa a parte, diamo inizio alle danze con il premio di consolazione d’eccellenza. Se un film merita davvero, ma non vincerà mai Miglior film e Miglior regia non l’ha visto neanche in cartolina, allora resta solo …

Miglior sceneggiatura originale

Un Oscar a Knives Out perché è un film di genere (che agli Oscar sono quasi sempre sfigati)

Come sopra citato, ci sono film che i premi grossi non li vinceranno mai. E poco ha a che fare con quale sia oggettivamente il film migliore e più con i gusti dell’Academy. Negli anni gli Oscar si sono autoinvestiti di una certa aurea di rilevanza politica e civile che ha influenzato la scelta dei vincitori. I premi importanti quindi vanno a film importanti che parlano di cose importanti: poco immaginativi biopic o pellicole drammatiche dalla forte denuncia sociale. Nessuno vuole davvero dare un Oscar a un giallo.

Se è arrivato almeno alla nomination però è perché Knives Out è un giallo scritto magistralmente. C’è un gusto quasi classico nel modo in cui Rian Johnson sviluppa l’intreccio, qualcosa che ricorda i romanzi di inizio Novecento. È proprio come lo era per la Christie, anche qui la classe sociale è uno dei punti nodali nella trama e nei temi. È c’è anche – se uno lo vuole tirare fuori – un sottotesto politico. Ma più che una seria presa di posizione, appare piuttosto un satirico ribaltamento di ruoli. E che sia stato il maggiordomo questa volta assume tutto un altro significato.

Un Oscar a Storia di matrimonio perché Noah Baumbach vi ha fatto credere che era un film e invece era una dramma teatrale

La sceneggiatura dell’ultimo film di Baumbach è finalmente perfetta. E lo affermo in questi termini perché il regista torna su argomenti già affrontati in passato (il divorzio) e con modalità del passato (partendo da esperienze personali) ma lo fa questa volta portandosi dietro la maturità accumulata nei lavori precedenti. Arriva in questo modo alla perfezione, a un copione limato fino all’ultima battuta. E credo che la testimonianza della potenza delle parole di Storia di un matrimonio sta soprattutto nelle sue stanze chiuse: nel fatto che quasi tutto il film si svolge in interni illuminati al neon, quasi immersi in una stasi completamente privo di azione.

Non la regia, che è misurata e a un’occhiata distratta quasi anonima, a cogliere la tua attenzione. Ma parole, parole e parole. Persone che parlano per due ore. Ed è la potenza dei dialoghi, la profondità dei personaggi e dei loro conflitti che da questi dialoghi traspare, a emozionarti. E come nei migliori drammi teatrali – che questo hanno in più rispetto al cinema – la parola è più importante dell’immagine.

Un Oscar a 1917 perché finisce come inizia

C’è una semplicità quasi geniale nella linearità di 1917: alla base di tutto un’idea forte, un concept importante, sviluppato senza inutili fronzoli per tutta la lunghezza del film. Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns non si complicano la vita e non la complicano a noi, ma ci restituiscono un film pulito nella sua organicità. Dove tutto accade in successione frenetica ma senza lasciarci disorientati, dove ogni informazione che riceviamo è utile e alla fine tutti i tasselli si incastrano alla perfezione. Mendes ci propone la base della narrazione – partire da punto A e arrivare a punto B – e riesce grazie solo a questo a costruire una storia con tutto il pathos dei più complessi intrecci.

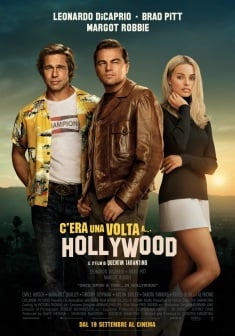

Un Oscar a C’era una volta a … Hollywood perché la nostalgia è il sentimento più potente

Il film di Tarantino parla dell’omicidio di Sharon Tate, del massacro di Cielo Drive e della setta di Charles Manson. Ma solo un po’. Solo tangenzialmente forse. Abbastanza da montarci un trailer. In realtà ciò di cui Tarantino parla è una Hollywood e una America che non ci sono più. Lui l’ha definita la sua lettera d’amore. Ma è un amore per qualcosa di passato quindi è anche tanta nostalgia. E si può fare ironia su quanto alla narcisa Hollywood piacciano i film su Hollywood. Ma la verità è che piacciono anche a noi comuni mortali. E non per quello che Hollywood è, ma per quello che rappresenta, soprattutto in quegli anni in cui sembrava che niente fosse impossibile, il futuro era tutto ancora in rivoluzione e i giovani stavano sconvolgendo ogni cosa sotto gli occhi dei vecchi.

Un Oscar a Parasite perché è dieci film in uno

Per me è ancora un mistero come Bon Joon-ho ci sia riuscito. Parasite non è un film, è un essere mutaforme. Ogni volta che credi di essere sicuro di cosa stai guardando e ti rilassi sulla sedia convinto che ormai puoi mettere il pilota automatico, Parasite ti tira addosso una secchiata d’acqua gelata e ti sveglia. Il film ti sposta la terra sotto i piedi ancora e ancora, trasformandosi continuamente in qualcos’altro e lo fa, miracolosamente, senza perdere una sua integrità e coerenza. Bon Joon-ho parte dalla satira sociale e arriva quasi al melodramma coreano passando per thriller, splatter, comicità che si trasforma in tragedia e viceversa. E riesce a fare tutto questo senza perdere di vista la verità dei suoi personaggi e il cuore dei suoi temi. Tutto è in continuo movimento, ma la scrittura è un’ancora così saldamente piantata che non ti viene il mal di mare.

Miglior sceneggiatura non originale

Un Oscar a The Irishman per il flash-back nel flash-back dentro il flash-back

The Irishman è un film lungo. Ci hanno ironizzato tutti su quanto lungo sia. Ma oltre a essere lungo (o forse proprio perché è così lungo), The irishman è un film complesso, prima di tutto nella sua scrittura. C’è una padronanza rara nel modo in cui Steven Zaillian gestisce la non linearità della trama. I piani temporali si accavallano ancora e ancora in modi che sono non solo funzionali a sviscerare i personaggi o a dare informazioni sul contesto della narrazione, ma soprattutto a tenerti sveglio.

La struttura complessa, a scatola cinese, è uno dei fattori che mantiene alto il tuo interesse, ti sollecita continuamente e permette anche ai nostri cervelli moderni – con soglia dell’attenzione di quindici secondi netti – di non sentirsi mai davvero annoiati. Chiunque abbia familiarità con la scrittura poi può testimoniare che il fatto che Zaillian riesca nell’impresa di essere complesso senza mai risultare confuso basterebbe come unica ragione per dargli un Oscar.

Un Oscar a Jojo Rabbit per la faccia tosta di Taika Waititi

Tutti avevano avvertito Waititi che questo film non s’era da fare. E lui lo ha fatto lo stesso, quasi per sprezzo. Non appena pronunciava le parole “bambino nella Gioventù hitleriana” ogni produttore gli rideva in faccia. Non si poteva scrivere secondo loro una satira sui nazisti nel clima isterico d’oggi, saturo di politically correct da una parte e disgustosi rigurgiti estremisti dall’altra. Ma il regista neozelandese l’ha scritto ugualmente e l’ha fatto così bene da mettere a tacere tutti, anche quei critici che hanno provato ad affondare la pellicola ancora prima che vedesse la luce. Jojo Rabbit vive in continuo precario equilibrio tra l’essere una brillante satira e un grottesco scimmiottare, per poi passare da questo al puro dramma umano senza mai essere schizofrenico. Un esercizio di scrittura eccezionale che richiede misura e precisione.

Un Oscar a Joker perché è quello che ci ha fatto discutere di più di sceneggiatura

Dà sicuramente da pensare che uno dei film che ha più diviso la critica quest’anno sia risultato quello poi con il maggior numero di nomination. E se sulla brillante perfomance di Joaquin Phoenix eravamo tutti d’accordo, e sulla regia per alcuni troppo scorseniana di Todd Philips eravamo già più divisi, l’elemento del film che ha davvero aperto le porte dell’infermo del divario tra la critica è stata la sceneggiatura.

Un raffinato charcater study per alcuni, un’accozzaglia senza forma di temi per altri, siamo arrivati all’alba della cerimonia degli Oscar senza davvero aver trovato una risposta definita alla domanda: la sceneggiatura di Joker vale davvero quanto tutto il contorno (performance e regia) fa sembrare? E per me è c’è del merito anche in questo, in un testo così complesso e controverso che ci porta a discutere, e tra un ‘non capisci niente’ e l’altro tirati da leoni da tastiera o da critici indispettiti, ci sprona a parlare di scrittura.

Un Oscar a Piccole donne perché è quello che ci ha fatto discutere di più di adattamenti

Un adattamento è sempre un’interpretazione. È l’interpretazione di Greta Gerwing di Piccole donne ha molto di se stessa. La Gerwing infatti scombina i piani temporali – tanto del primo romanzo quanto di Piccole donne crescono –, si concentra su alcuni personaggi e relazioni invece che altre e in questo modo ci restituisce dei punti di vista a volte molto diversi da quelli che si possono trovare nel testo originale. La regista soprattutto inserisce nel film, e da un punto di vista tematico rende centrale, l’opposizione che la Alcott stessa aveva manifestato all’epoca al fatto di far sposare Jo alla fine della storia.

È questo può far storcere il naso a molti puristi dell’opera originale. Può far storcere il naso anche a chi rimprovera alla Gerwing – tornata agli Oscar dopo il successo di Ladybird – una certa mano pesante con cui include nelle sue opere le sue istanze femministe. In quel finale tanto controverso la Gerwing ha inserito se stessa e la sua visione o ha recuperato la volontà tradita di un’autrice che non poteva essere rispettata dalla sensibilità ottocentesca? Questi sono i contorni sfumati su cui vive e gioca un buon adattamento.

Un Oscar a I due Papi perché trovare l’umanità in ogni cosa è quello che fa il cinema

I due Papi è un film sorprendentemente umano. Ed è sorprendente tanto per i soggetti del testo, che raramente ci capita di immaginare persone come noi, con paure e rimpianti come i nostri, solo immensamente più grandi. Ed è sorprendente per la materia, che pare così alta e complicata da non poter essere cosa umana. Ma la teologia, anche se parla di Dio, è stata creata dagli uomini. Ed è forse questa la chiave drammatica forte del film. Stiamo ascoltando due Papi parlare di Dio o stiamo assistendo a due uomini che raccontano se stessi?