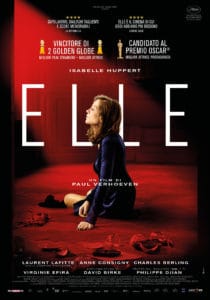

Elle di Paul Verhoeven arriverà nelle sale italiane il 23 marzo dopo aver vinto 2 Golden Globe (Miglior Film straniero e Miglior Attrice Protagonista) e 2 Cesar (Miglior Film e Miglior Attrice Protagonista) ed aver incassato anche una candidatura all’Oscar come Miglior Attrice Protagonista.

Chi è questa attrice ? Una Isabelle Huppert in stato di grazia.

Michèle è una di quelle donne che niente sembra poter turbare.

Michèle è una di quelle donne che niente sembra poter turbare.

A capo di una grande società di videogiochi, gestisce gli affari come le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto.

Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco.

Un gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all’altro…

INCONTRO CON PAUL VERHOEVEN

Come è nata l’idea di un adattamento del romanzo “Oh…” di Philippe Djian?

L’idea non è mia ma di Saïd Ben Saïd, il produttore. Mi ha contattato negli Stati Uniti, mi ha spedito il libro di Philippe Djian, che ho letto e che ho trovato effettivamente molto interessante.

Sapevo che avrebbe funzionato sul grande schermo, ma sentivo il bisogno di riflettere, di trovare il modo di rendere mia una storia che io stesso non sarei stato capace di inventare.

Come è andato il lavoro di adattamento?

Per me era molto importante dare la mia impronta alla storia; molte cose erano già state definite durante le mie discussioni con David Birke, l’autore americano della sceneggiatura – non ho mai scritto personalmente la prima versione di una sceneggiatura, affido sempre la prima stesura ad un vero sceneggiatore.

Per me era molto importante dare la mia impronta alla storia; molte cose erano già state definite durante le mie discussioni con David Birke, l’autore americano della sceneggiatura – non ho mai scritto personalmente la prima versione di una sceneggiatura, affido sempre la prima stesura ad un vero sceneggiatore.

In quella fase tutto era ancora possibile, le cose si sono definite progressivamente, come per una scultura. La mia personalità, il mio stile di regista si è insinuato un po’ alla volta nella storia.

Anche la fase dello storyboard è stata molto importante per rendere personale il romanzo, tradurlo sul piano visivo.

Ad un certo punto l’idea era quella di girare ELLE negli Stati Uniti…

Sì, e da qui la scelta di uno sceneggiatore americano, con la prospettiva di spostare la storia da Parigi a Boston o a Chicago. E con un cast tutto americano.

Ma dal punto di vista finanziario, e anche artistico, era complicato: ci siamo resi conto che nessuna attrice americana avrebbe accettato di recitare in un film così amorale. Anche per quelle che conosco bene sarebbe stato impossibile accettare un ruolo così.

Mentre Isabelle Huppert, che avevo incontrato nella fase iniziale del progetto, era pronta a girare il film.

Perciò dopo sei mesi Saïd mi ha detto:

Perché ci stiamo battendo per fare questo film negli Stati Uniti? È un romanzo francese. Siamo davvero stupidi!

Aveva ragione. Con il senno di poi, mi rendo conto che non avrei mai potuto realizzare negli Stati Uniti questo film con la stessa autenticità.

Michèle è una donna forte, come la maggior parte delle eroine dei suoi film, ma effettivamente reagisce in modo sconcertante alla violenza…

Michèle è una donna forte, come la maggior parte delle eroine dei suoi film, ma effettivamente reagisce in modo sconcertante alla violenza…

È una storia, non è vita vera, né una visione filosofica della donna. Questa particolare donna reagisce così.

Non vuol dire che tutte le donne agirebbero o dovrebbero agire nello stesso modo. Ma Michèle, lei sì!

Il mio compito consisteva prima di tutto nel mettere in scena la sua storia nel modo più realistico, interessante e credibile possibile.

Grazie soprattutto a Isabelle Huppert, le cui doti incredibili di attrice rendono convincente il comportamento del suo personaggio.

Grazie anche ad una regia mai didascalica.

Bisognava evitare di essere espliciti. Tocca allo spettatore trovare una spiegazione a partire dagli elementi che gli vengono offerti, senza che uno di questi elementi basti da solo a giustificare tutto.

Per esempio, non volevo che si potesse dire che Michèle fosse stata talmente traumatizzata da bambina dall’atto di suo padre che fosse normale il fatto di vivere lo stupro in quel modo. Volevo sfuggire a questa visione riduttiva del suo personaggio e del suo comportamento.

È solo una delle possibilità, non di più. Innanzi tutto c’è lei, Michèle, e la sua personalità nel complesso.

Lei è un maestro nell’arte dell’ambiguità.

È una delle cose che mi ha detto Isabelle Huppert quando ha visto il film:

L’aspetto più interessante è questa continua ambiguità.

Effettivamente è sempre ambiguo. È difficile capire completamente questa donna, ogni cosa fluttua, le trame si mescolano… L’avevo già fatto in altri film. In particolare in ATTO DI FORZA, con un registro completamente diverso, mescolando sogno e realtà. Alla fine non si sa bene cosa pensare, non è chiaro.

Mi piace moltiplicare le ipotesi. Come nella vita, non sappiamo mai cosa si nasconda dietro un volto sorridente….

Mi piace moltiplicare le ipotesi. Come nella vita, non sappiamo mai cosa si nasconda dietro un volto sorridente….

Fin dall’inizio Michèle immagina una scena in cui lei uccide il suo stupratore… Questa scena di fantasia contribuisce a creare un clima inquietante e a esprimere la personalità complessa di questa donna.

Effettivamente Michèle non ha alcun problema ad immaginare la morte del suo violentatore. Alla fine del film, quando la cosa accade davvero, e il suo stupratore si toglie il passamontagna prima di morire, lei sorride un po’…

Quel momento è molto importante, ne abbiamo discusso molto con Isabelle. Quello che fa è quasi impercettibile, lei non recita, non agisce, pensa soltanto, e noi la vediamo pensare: «È quello che ti meriti, stai pagando per quello che hai fatto all’inizio».

C’è un aspetto di punizione divina nel suo sguardo. E anche dell’ironia: «Avresti potuto prevederlo, adesso è troppo tardi!».

Le sequenze dello stupro sono come dei buchi neri nella narrazione della quotidianità, il cui filo riprende dopo per Michèle come se niente fosse…

Mi piace molto fare questa cosa. In ROBOCOP, per esempio, interrompevo la narrazione con immagini di attualità, falsi spot pubblicitari.

Mi piace molto fare questa cosa. In ROBOCOP, per esempio, interrompevo la narrazione con immagini di attualità, falsi spot pubblicitari.

Credo che questo derivi dal mio interesse per la pittura, per Mondrian, con la giustapposizione di quadrati blu e rossi, frantumati da linee nere…

Bisognava che le scene di stupro fossero disturbanti. Se le avessi girate nello stesso modo del resto della storia sarebbe stato un controsenso, e disonesto. Bisognava confrontarsi con la violenza di quelle sequenze…

Nonostante la violenza delle aggressioni, Michèle non appare mai sfatta, «devastata»…

No, sarebbe stato scontato, saremmo piombati nel melodramma e nella noia.

È più interessante e divertente sorprendere lo spettatore, non accontentarsi di riprodurre quello che è stato fatto da altri registi, da altri sceneggiatori. Sono un grande ammiratore di Stravinsky, il modo di comporre le sue sinfonie del tutto inusuale, di ribaltare le regole.

Questa decisione artistica corrisponde anche al carattere di Michèle, al suo atteggiamento nei confronti degli accadimenti: sono stata violentata ma adesso sono qui e non ha più importanza. Ordiniamo da bere e da mangiare!

Questa scelta ha anche un peso morale: non ha costretto Michèle nella posizione di vittima, lei usa l’ironia con una vivacità sorprendente.

Come la trama, in un film anche la morale deve essere manipolata. Laddove è possibile, bisogna cercare di non seguire il solito andamento. Anche Djian non ne fa una vittima. Fare il contrario avrebbe significato tradire il romanzo.

La violenza che Michèle subisce è anche un modo per conoscersi meglio, di farsi carico della propria violenza…

… di cui lei era già molto consapevole! Michèle è una donna molto aggressiva. Sua madre le rimprovera di scegliere solo cose sane e asettiche, ma confesso di non aver mai capito questa battuta contenuta nel libro.

Il modo di comportarsi con sua madre, suo figlio e la sua fidanzatina… Michèle è molto dura.

Il modo di comportarsi con sua madre, suo figlio e la sua fidanzatina… Michèle è molto dura.

Esprime molto rancore nei loro confronti, come anche nelle sue relazioni sociali e di amicizia. In tutti i miei film c’è della violenza ma mi sembra che sia normale, si tratta della violenza che esiste nel mondo, che compare sulle prime pagine dei giornali. E non solo sulle prime pagine: in tutte le pagine.

Sono le cattive notizie a fare scalpore, siamo dei fanatici dei disastri, perché il disastro è affascinante e può essere anche magnifico.

La distruzione, vista da una certa distanza, come nei quadri di Turner, è sublime. Più da vicino ovviamente diventa orribile.

C’è una scena che è emblematica delle emozioni contraddittorie che proviamo durante tutto il film: la confessione di Michèle fatta a Patrick sul crimine del padre. Ci sentiamo progressivamente inorriditi, divertiti, dubbiosi, commossi…

Sì, il modo in cui lei racconta questa storia terribile, con un sorriso… quella scena non era nel romanzo, è stato David Birke a scriverla, e Isabelle ha capito subito che avrebbe dovuto recitarla con leggerezza per confonderci ancora di più. Non si capisce mai bene se è emozionata, o se si prende gioco di Patrick.

Poche attrici sarebbero riuscite a farlo come lei.

E come sottofondo sonoro c’è la musica da messa. Poi la musica del film prende il sopravvento quasi fino al «Niente male, eh?!» di Michèle.

E là si torna alla musica da messa. Una musica abbastanza severa e solenne dà una dimensione emotiva alla scena, facendo da contrappunto al tono leggero di Isabelle.

È la prima volta che lei gira in Francia.

È la prima volta che lei gira in Francia.

È stato un grande piacere perché in Francia si rispettano molto il cinema e i registi. Più che in Olanda o negli Stati Uniti.

Prima di venire qui a girare il film ho avuto delle terribili emicranie, e il mio medico non capiva perché. Dal momento in cui mi sono trasferito davvero a Parigi e ho cominciato a lavorare al film, tutto è sparito!

Quei mal di testa in effetti derivavano dalla paura. Paura dell’ignoto, paura di affrontare una cultura diversa, una lingua diversa. Ma dopo qualche settimana a Parigi il mio cervello si è reso conto che avevo abbastanza controllo sul film, e ha accettato questa avventura tutt’altro che insignificante.

Dopo aver realizzato film in Olanda per venticinque anni, poi per quindici negli Stati Uniti, si trattava davvero di un nuovo salto nel buio. Era tutto nuovo per me: gli attori, la troupe, i luoghi… Ed è andata benissimo perché quando ci si lancia davvero nell’ignoto, si diventa veramente creativi, ispirati.

Avevo già vissuto questa sensazione quando ho lasciato l’Olanda per girare ROBOCOP negli Stati Uniti.

La sua regia ha completamente preso in pugno la psicologia francese del romanzo. Perfino le scene dei pasti si trasformano in pure scene d’azione…

In fondo il film racconta più le relazioni sociali di tutte queste persone che l’intrigo criminale in sé.

Per prepararmi ho visto dei film francesi, ma volevo effettivamente fare qualcosa di diverso, con una tensione continua. È il solo modo in cui riesco a girare, frantumando continuamente la linearità del racconto.

Da qui per esempio la scena in macchina tra Patrick e Michèle dopo la festa. Quella scena non era nel romanzo, è David che l’ha scritta per far risalire la tensione drammatica.

Michèle ha appena confessato ad Anna di aver avuto una storia con suo marito e adesso minaccia Patrick di andare a confessare tutto alla polizia.

Quando lei esce dall’auto lui la ucciderà? Lei stessa sembra aspettarselo, e tra loro si instaura un gioco delle parti molto angosciante.

Come è stato lavorare con attori francesi?

Come è stato lavorare con attori francesi?

È stato meraviglioso. E non molto diverso dal lavoro con attori di altri paesi.

Nella maggior parte dei casi non conoscevo quello che avevano fatto in passato. Li ho scelti molto sulla base dell’istinto. Volevo che fossero belli, attraenti e che non avessero un aspetto troppo… francese!

Credo di averli filmati come attraverso un filtro americano. Abbiamo avuto qualche incontro e le mie indicazioni sono state molto elementari: meno movimenti, più contenuto…

È stato affascinante vedere per esempio Charles Berling, un ottimo attore, cambiare di colpo il suo stile di recitazione.

Isabelle Huppert conosceva già il suo lavoro?

Sei o sette anni fa FIORI DI CARNE era in programma alla Cinémathèque Française. Isabelle era lì per presentare il film e ha detto di aver visto il film quando era molto giovane e che era stata una delle ragioni per cui era diventata attrice.

Isabelle non ha paura di niente, non ha problemi riguardo a niente. Vuole provare tutto, è di un’audacia fenomenale.

Che ci dice degli altri?

Quando ci siamo incontrati gli ho chiesto di provare la scena in cui propone a Michèle di mostrarle la sua caldaia in cantina, con qualcosa di pericoloso, quasi demoniaco, nello sguardo. Mentre per tutto il resto del tempo è un tipo sorridente, positivo… Ed è stato in grado di farlo. Ed è anche bello!

Quando ci siamo incontrati gli ho chiesto di provare la scena in cui propone a Michèle di mostrarle la sua caldaia in cantina, con qualcosa di pericoloso, quasi demoniaco, nello sguardo. Mentre per tutto il resto del tempo è un tipo sorridente, positivo… Ed è stato in grado di farlo. Ed è anche bello!

Poi abbiamo scelto Virginie Efira. All’inizio avevamo immaginato una donna un po’ scialba, non ancora sbocciata, ma questo avrebbe reso ovvio il desiderio di Patrick di avere una storia con Michèle. Era meglio che fosse bella, adulta. E Virginie ci riesce benissimo – anche se il suo sexappeal è meno utilizzato qui che in altri film.

Non appena l’ho incontrata ho capito che sarebbe stata perfetta. Quanto a Anne Consigny, Judith Magre, Vimala Pons e Alice Isaaz, hanno tutte un temperamento molto forte!

Perché la scelta di Stéphane Fontaine come direttore della fotografia?

Volevo uno stile un po’ dimesso, non troppo preciso. Ho osservato il lavoro di diversi capooperatori francesi e quello che cercavo era presente in film come IL PROFETA e UN SAPORE DI RUGGINE E DI OSSA, i due film di Audiard di cui Stéphane Fontaine ha curato la fotografia.

Gli ho proposto di girare con due macchine da presa, un modo di lavorare che avevo appena sperimentato in Olanda con TRICKED, un film per la televisione, scritto da navigatori in Internet.

Ogni sequenza era dunque preparata per due macchine da presa, spesso posizionate vicinissime una all’altra per facilitare la continuità, in modo che si vedessero meno i tagli al montaggio.

Ho girato più piani sequenza del solito, con macchina da presa a spalla. Volevo che emergesse un lato un po’ nonchalant, da osservatore.

La macchina da presa si muove un po’, come se si trattasse di qualcuno che sta osservando, in modo quasi voyerista.

Al momento delle due prime aggressioni, l’ambiente sonoro è freddo. Bisogna aspettare la sequenza in cantina perché intervenga la musica sinfonica…

Al momento delle due prime aggressioni, l’ambiente sonoro è freddo. Bisogna aspettare la sequenza in cantina perché intervenga la musica sinfonica…

La scena nella cantina comincia come le due prime scene di stupro, con musica elettronica ma poi subentra l’orchestra. Abbiamo parlato a lungo con Anne Dudley, la compositrice inglese, di quello che volevamo esprimere.

È chiaro in quel momento che Michèle è consenziente, che ha risposto positivamente a un invito che era quasi una scena di seduzione. In quel momento lei ha deciso di sottostare completamente a quel gioco masochista.

Si potrebbe quasi dire che questa donna di potere accetti questo gioco e accetti di subire un dominio per rivivere a modo suo la scena degli omicidi perpetrati dal padre, stavolta però controllandone lo svolgimento.

Certo, anche se questo non è detto esplicitamente perché sta al pubblico tirare le conclusioni. Lui ha appena avuto un orgasmo, si alza. Poi lei gode a sua volta, qualcosa emerge in lei, qualcosa che ha a che fare, credo, con quello che le è successo molti anni prima.

In quel momento, grazie forse a questo gioco masochista, lei tira fuori in un grido tutto il dolore accumulato. Per lo meno, è così che ne ho parlato ad Anne Dudley perché lei componesse una musica abbastanza tragica, romantica.

Nel romanzo Michèle non è presente al momento della tragedia provocata da suo padre. Nel film non solo lei è là ma c’è questa immagine di lei, lo sguardo vuoto, nei telegiornali dell’epoca… Un’immagine che potrebbe ricordare il cinema fantastico o horror…

Effettivamente nel romanzo non c’è, è stato di nuovo David Birke ad inventarlo. Ma è stato senz’altro ispirato dal personaggio di Michèle creato da Djian. E tutto questo fa parte del processo di trasformazione delle parole di un romanzo in immagini di un film.

Effettivamente nel romanzo non c’è, è stato di nuovo David Birke ad inventarlo. Ma è stato senz’altro ispirato dal personaggio di Michèle creato da Djian. E tutto questo fa parte del processo di trasformazione delle parole di un romanzo in immagini di un film.

E la ricostruzione della trasmissione «Fate entrare l’accusato»?

Ho visto molti video di questo genere di trasmissioni per impadronirmi della loro estetica, copiarne un po’ le inquadrature, il montaggio… Mentre il resto del film è abbastanza elegante, ho chiesto a Stéphane Fontaine di girare in modo meno scorrevole e ho accentuato questa impressione al montaggio.

Ho rilavorato l’immagine per darle la grana, far credere che fosse stata girata molto tempo prima. Era interessante far credere allo spettatore che si trattasse di una vera trasmissione, che gli avvenimenti fossero accaduti davvero.

Cosa che vale anche per il romanzo di Djian, che si è inventato tutta questa storia ispirandosi a Anders Behring Breivik, il terrorista norvegese.

Chi ha ideato il videogioco creato dalla società di Michèle e di Anna?

Creare un videogioco inedito avrebbe avuto un costo troppo alto. E poi non c’era tempo. Siamo quindi partiti da un videogioco francese che esisteva già e che abbiamo modificato un po’ per integrarlo nella storia.

Il videogioco permette di accentuare il clima di violenza. In particolare il video pornografico che circola sui computer di tutto lo staff.

Nel romanzo Michèle e Anna lavorano alla scrittura delle sceneggiature ma questa attività mi sembrava un po’ noiosa da girare perché non è per niente visiva.

Ero a Los Angeles con la mia famiglia e mi chiedevo come avrei potuto risolvere la cosa, quando mia figlia, che è una pittrice, mi ha detto:

E se inserissi i personaggi del film nell’ambito del videogioco?

Il personaggio di Rebecca, la moglie di Patrick, è più sviluppato che nel romanzo e ha una delle ultime battute del film. E neanche irrilevante…

Non sono cristiano, non sono mai entrato in una chiesa, a parte Notre-Dame per ammirarne l’architettura!

Non sono cristiano, non sono mai entrato in una chiesa, a parte Notre-Dame per ammirarne l’architettura!

Ma sono abbastanza affascinato dalle religioni. Ho studiato Gesù, ne ho scritto un libro, vorrei farne un film… Come il sesso e la violenza, la religione è molto importante.

Vent’anni fa si riteneva che la sua influenza fosse diminuita ma invece è di nuovo onnipresente nelle nostre società – e non in senso positivo. Mi pareva perciò interessante mettere in scena un personaggio che avesse davvero fede.

Rebecca è un po’ ingenua e molto devota, si reca a San Giacomo di Compostela… Ogni volta che ho potuto, mi sono divertito ad accentuare questa dimensione religiosa, in particolare durante la cena quando lei chiede di benedire il pasto e di seguire la messa di mezzanotte.

E alla fine confida a Michèle di essere al corrente delle azioni di suo marito. Come la Chiesa cattolica che sapeva da mille anni ciò che alcuni preti facevano con i ragazzini…

E il titolo del film?

“Oh…” ricordava troppo «Histoire d’O»… Un romanzo che il produttore francese Pierre Braunberger mi aveva tra l’altro proposto di adattare subito dopo FIORI DI CARNE.

“Oh…” ricordava troppo «Histoire d’O»… Un romanzo che il produttore francese Pierre Braunberger mi aveva tra l’altro proposto di adattare subito dopo FIORI DI CARNE.

È un’idea del mio produttore, e io credo che indichi bene il cuore del film, incentrato su una personalità femminile.

Alla fine del film, Michèle e Anna vanno via insieme, non si sa bene fino a dove…

Quando abbiamo girato quella scena, finivano per baciarsi ma sarebbe stato eccessivo, per niente nello stile del film, che evita le cose esplicite.

La stessa cosa quando sono insieme a letto. Avevo girato anche il seguito, con loro che fanno l’amore.

Ma c’erano già abbastanza indizi, ho preferito un’ellissi sulla notte e lasciare indovinare allo spettatore quello che accade, se ne ha voglia… Quando si gioca con l’ironia, bisogna farlo con le sfumature e i dubbi, mai gettare in faccia allo spettatore una spiegazione.

Questo è un comunicato stampa, pertanto le immagini sono fornite dall’Ufficio Stampa dell’artista/manifestazione. Si declina ogni responsabilità riferibile ai crediti e riconoscimento dei relativi diritti.